人物(二十五)

崔小玲,护理学院2010级护理本科班学生,目前就职于包头市第四医院呼吸科,中国共产党员。崔小玲说:作为党员,作为医务工作者,此次能去武汉参加防控疫情,是我的荣幸,也是提升自己的机会,我一定不辱使命,保证完成任务。

2020年2月18日,崔小玲刚给儿子过完3周岁生日两天之后,她就跟随包头市第四医院第二批医疗队踏上了驰援武汉的征程。

来到武汉入住保利大酒店的第二天夜晚,万籁俱寂,好像整个夜晚都被按下静音键,以至于敲门声是那么的清楚,“您好,我们是酒店的服务员,欢迎您入住保利大酒店,我们由衷的感谢您为武汉做出的贡献,这是送给您的。”当她打开门时,亲切而甜美的声音传来,同时递给了她一包东西,顿时一股暖流涌入全身,崔小玲知道:我们逆行,但我们并不独行!

当她接到去支援武汉的通知时,她也曾焦虑过,担心过,惶恐过,担心三岁的孩子见不到妈妈时是怎样的嚎啕大哭;担心父亲生病了又有谁来照顾;她害怕,因为她还很年轻。但是她是一名光荣的中国共产党党员,在祖国和人民需要的时候责无旁贷,应该挺身而出、一往无前!

初来乍到,与患者沟通成了崔小玲要过的第一道难关。由于大部分患者是老年人,他们只会说武汉本地方言,再加上耳朵被两层帽子包裹着,所以,即便是一句“我的药吃完了,大夫什么时候给我开药?”这么简单的话语也不仅重复几遍,还要依靠身体语言辅助才能听明白。当然,与患者交流的次数多了,彼此熟悉后,沟通也就无障碍了。

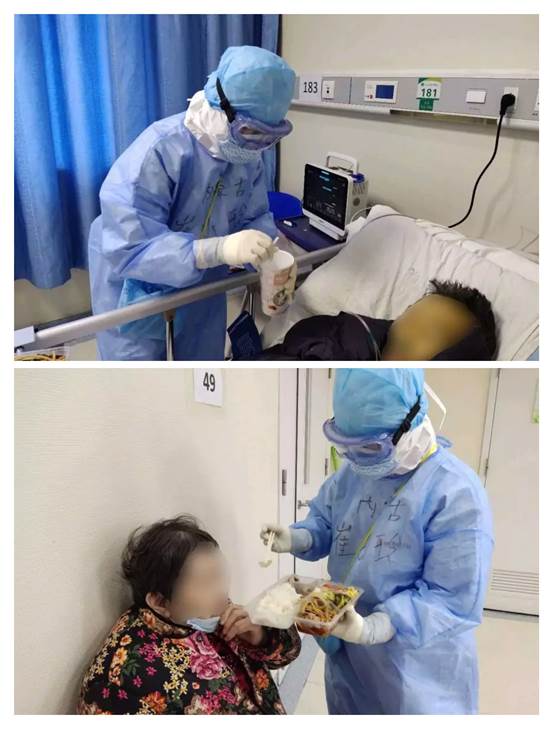

穿着厚重的三级防护装备,除了闷热、憋气之外,更让她在意的是护目镜容易起雾,模糊的视线严重影响了量血压、静脉注射、抽血这类细致工作,她只能通过护目镜留下的水印缝隙中努力观测患者的血压数值,寻找静脉血管的位置。动脉采血本来就是靠手感和经验才能顺利完成,可是三层橡胶手套让她的操作手感大打折扣,工作五年来,这一项最简单的操作对她而言是如此的艰难。“我一边宽慰患者,请他们多点耐心,也在心底要求自己一定要准确无误,不能发生扎错、扎穿或多次抽血的失误,不能让患者对我感到失望和丧失信心。”崔小玲说,由于紧张能清晰听到自己心脏怦怦的跳动声,额头的汗珠一颗颗滚落,她用笨拙的双手反复摸索着患者手腕部位动脉血管的位置,凭着多年的经验找准位置后果断扎针,没有出现失误。平常,崔小玲抽一个血只要一分钟,而这一次足足用了三四分钟。那一刻,她一直悬着的心终于放下了。

在这个特殊的战场,护理人员需要身兼数职,除了做日常治疗和护理外,还要照顾患者的饮食起居。崔小玲所负责的18号病房住着一位七十多岁的大爷,他是14位患者中唯一的一位重症患者,因为意识不清晰,生活不能自理。3月1日这天中午,正好赶上崔小玲给他喂饭,虚弱的身体只能允许他喝牛奶,吃鸡蛋。崔小玲细心地把鸡蛋用勺子搅碎,然后一勺一勺慢慢送到患者嘴边,从患者难过的表情中,崔小玲能感觉到这位老人每咽下一口的痛苦。半个小时的时间,老人也只吃下了半颗鸡蛋。崔小玲为他擦拭嘴角的那一刻,老人的眼睛里写满了感激之情。

下午两点多,下班后回到驻地酒店的崔小玲看到今天的午饭竟然是内蒙的烩酸菜,惊喜之余品尝了一口:好地道的家乡味儿……一边吃着可口的饭菜,崔小玲在心里默默为自己打气:遇到新冠肺炎疫情是不幸的,但是有了来自四面八方医护人员的驰援以及后方优质的服务保障,在武汉人民坚强、温暖的力量之下,武汉很快就会迎来艳阳天。所以,请我们的同事、领导、亲人以及家乡人民放心,也请即将奔赴武汉战场上的同仁们不要害怕,家乡人民就是我们坚强的后盾!大家知道:我们逆行,但我们并不独行!

人物(二十六)

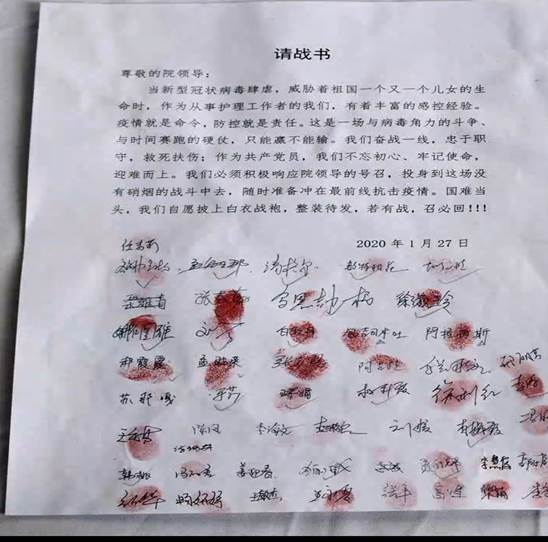

任东健,护理学院2007级护理专科班学生,目前就职于兴安盟人民医院。在荆楚大地,他是身披铠甲的战疫英雄,“不破楼兰终不还”是他豪壮的誓言,他的“红手环”在荆楚大地闪闪发光。

抗疫日记:

2020年2月18日中午,北疆的天气依然寒风凛冽,但我的心是热血沸腾的,因为今天我们随内蒙古第五援鄂医疗队出征武汉。下午五点我们降落在荆楚大地,这意味着我们的医疗救援工作已经开始。救死扶伤是每名医务人员的职责,请每一位关心我的人放心,我定会不辱使命,完成好医疗队交给我的任务。走出航站楼的那一刹那,看着人可罗雀的武汉街头,我们百感陈杂。武汉,我们来了,从今天开始,千里之外的兴安儿女与您并肩战斗!

武汉市肺科医院是全国最早一批收治新冠肺炎患者的定点医院,因此这里的患者普遍病情较重。2月19日,我们投入到武汉市肺科医院中,开展新冠肺炎重症危重症患者的救治工作。

转眼离家已经20多天了。还记得出征时妻子对我说“我会照顾好孩子,家里不用惦记。”是你让我坚定了信心,让我义无反顾的走向抗疫一线。我们的冉冉刚满四周岁,大宝长大了,给我录了“爸爸加油,武汉加油,中国加油”的视频。在我生日当天,女儿发蛋糕图片给我,和我说“爸爸,看我给你发的蛋糕你喜不喜欢呀”,顿时我心里暖暖的。我们的二宝在妈妈肚子里已经六个月了,现在不能陪你去做超声检查,她一定又长大了不少。亲爱的,辛苦了!相信我们的孩子也会和你同样的坚强,勇敢。政府部门及医院去家里进行了多次慰问,我也很感激,相信我们的孩子也是懂得感恩的人。我在异乡一切都好,请放心。如今确诊患者在减少,重症患者逐渐转轻,看到这些,真的很欣慰。我会继续努力,保护好自己,照顾好病人,直到胜利那天!

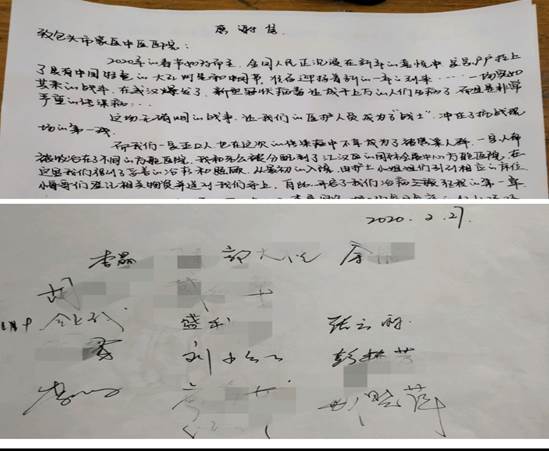

在这40多天的抗疫工作中也给我留下许多难忘的瞬间。依稀记得九楼病区住着一位78岁的老奶奶,感染肺炎一个多月了,病情危重,生活不能自理。再加上活动不利,长期穿纸尿裤,臀部出现了失禁性皮炎,老人很是痛苦。我们加强了老人家翻身频次,及时更换纸尿裤,伤口处涂抹膏药,并开导患者保持健康心态。十天后,老人的情况明显好转,呼吸急促得到改善,十多天以后自己可以吃饭。我和她留下约定,希望她康复后来内蒙古草原来。

难忘“离别”,在我们即将凯旋,暂别江城的前一天,我们的驻地大管家“戴爸爸”却永远的离开了我们。自我们入住酒店开始,作为驻地志愿者的武汉市第十七中学的戴胜伟校长就日夜陪伴着我们,为全体队员提供衣食住行后勤保障支持。因为医护人员分班轮换,上下班时间不一样。驻点只配有一台大巴车和三辆志愿服务小车,为做好合理调配,戴胜伟和他的志愿者团队吃住在酒店,手机24小时待机,随叫随到。他中午几乎没有午休,经常是一边扒几口饭菜,一边盯着微信群新的动态,医护人员什么时间要用车,哪些人几点下班要回来,他都第一时间做好安排,真的像“爸爸”一样。戴胜伟校长为大家持续做好后勤保障服务40多天后,3月30日下午因突发疾病、抢救无效,不幸倒在了工作岗位上。噩耗传来,队员们连夜折下2000只千纸鹤,回忆他的点点滴滴,寄托草原儿女的无限哀思。武汉是英雄的城市,武汉人民是英雄的人民,正因为有这一群群英雄人民,我们定能取得抗疫的伟大胜利。

如今我们已经结束援鄂任务,返回内蒙古进行休整,这次援鄂经历让我终身难忘。我们身在异乡,却无时无刻不感受着家一般的温暖。武汉,是一座温暖有情的城市,是一座英雄的城市。疫情面前,亿万华夏儿女同舟共济,灾难面前,爱从来都不会只是一份的孤单!武汉的樱花早已开放,三月的春雨淅淅沥沥。今天江城终于告别了多日的阴雨,迎来了阔别多日的暖阳。相信我们离最后的胜利不远了。等明年,我们一家四口再来这英雄的城市,共赏那最美的樱花!

人物(二十七)

李文琴,护理学院2002级护理专科班学生。目前就职于包头市蒙医中医医院,担任肛肠科护士长一职。

2020年年初,突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情的发生,改变了我们生活。疫情严峻,国家号召医护人员主动请缨驰援湖北。在此危难之际,李文琴放下丈夫的关心、孩子的不舍、老人的担心,"舍小家顾大家"主动请缨支援武汉。2月4日早上6点准时出发,担任包头市蒙医中医医院第一批援鄂护理队小队长的她带领着1个85后,3个90后背上行囊踏上援鄂之路。

2月4日18:00飞机落地,我们坐在公交车上都沉默不语,宽阔的柏油路上了无生气。曾经繁华,车水马龙的城市变得萧条了,被黑色的夜晚吞没着,武汉真的病了。

武汉的江汉区,是疫情心脏部位。我们工作地点就是这里的方舱医院,方舱医院是投入最早,床位最多、收治患者最多的地方。在这同时我们进入了紧张备战状态,院感知识培训,防护服的穿脱及职业暴露的高发点,进行分析总结,分组练习。2月6日12:30分,我们进入江汉方舱医院。这是第一次体会到自己使用纸尿裤的不安,体会到穿雨鞋脚凉到没知觉,也体会到了自制三层鞋垫的温暖。从最初每班负责20位病人,后来调整增至每人25-30位病人;面对护目镜的雾气,戴着双层手套,日常如此简单的操作也变得难度加大,但依然成功完成采咽拭子37次,采集血标本20多次。看着工作步入正轨并越来越熟练,我的内心也露出欣慰的笑容。当脱完防护物品后,呼吸轻松了,眼镜看清楚了,耳朵不勒了,额头也不压了,感觉全世界都是自己的。

在这场战疫中,我们结识了不少并肩作战新队友,共同完成救治任务。即使穿着厚厚的防护服、戴着护目镜、脸上口罩的印记,额头后背的汗水,但是换来了患者的康复,我们觉得值了!3月9日下午江汉方舱医院以零感染、零死亡的好成绩休舱了。3月18日,我们圆满完成了援鄂任务,给包头父老乡亲交上了满意的答卷!

疫情无情,人间有爱!一方有难,八方支援!因为你的负重前行,让更多患者战胜病魔、燃起希望,让更多家庭收获福音、卸减压力。江南三月,草长莺飞。愿武汉早日康复,以时不我待、只争朝夕的精神恢复往日繁华。愿英雄造福荆楚,以守望相助、不辱使命的善举缔结两地深情。祝愿疫情早日结束,武汉加油!中国加油!

结束语:

数月前,他们庄严宣誓,整装出发,从内蒙飞向武汉,奔赴抗击新冠肺炎最前线。他们挥手告别亲人,告别家乡的土地,出发了!他们带着使命和担当出发了,他们出发时,冰天雪地;他们出发得慷慨而悲壮,他们带去的是信心,是责任,是使命,是担当,是对家人深深的挂念,是心里多多少少的忐忑和不安。数月后,在武汉,从陌生到熟悉,从演练到实战,从充满信心到坚定信心,从身处异乡到情满异乡,他们用技能,用真情,用汗水,把一个月的时光描绘得璀璨深刻,他们把自己变成了抗“疫”初现胜利曙光的坚强力量。