当物理撞上医学课程由医学与物理学专业教师共同建设,旨在引导学生夯实自然科学基础,建立学科融合与交叉的视角与科学思维。

课程坚持学习者为中心、“学科融合”为目标,构建独立灵活的教学模块。采用课堂讨论、模块论文与期末汇报的方式进行课程考核,结合学生评价与师生座谈评价教学效果。

结果显示,86.8%(33/38)的学生成绩为优秀,94.7%(36/38)的学生对课程做出优秀评价,课程得到学生认可。本研究为新医科人才教育模式下学科交叉课程的建设与实践积累了经验。

学科交叉的概念早在1926年就由哥伦比亚大学心理学家Woodworth提出,指超越已知学科边界,2个或以上学科研究领域的整合。医学认知与研究技术的重大突破受益于多学科技术,尤其是理学技术的进步。现代医学研究发展更是与学科交叉如影随形,17世纪生物学与医学融合,诞生生物医学;进入20世纪,西方生物医学工程学发展成型,将医学与物理学、化学、数学、计算机科学与工程学融合,进行广泛而深入的医学应用。

科学研究的学科融合推动医学教育模式变革。生物医学模式于17世纪诞生,并于20世纪开始向以器官系统为中心的模式转换,同时突破生物医学界限,进行多学科融合与交叉。交叉学科研究机构相继成立并投入医学教育,如生物学交叉学科研究计划,即Bio-XProgram,就是融合文、理、工、医学科,跨学科研究并推进学科交叉人才培养的成功范例。我国高校在学科交叉领域也进行了大量探索与尝试,如北京大学的元培学院、上海交通大学的Med-X研究中心以及同济大学“人工智能+”学科建设等。目前学科交叉课程大多集中于研究生教育,本科阶段,尤其是面对大学一、二年级本科生的学科交叉课程还有待探索与加强。顺应科学发展规律,同济大学医学与物理学教师共同建设医理交叉通识课程,以通识教育方式在本科教育早期阶段开展学科交叉引导,旨在引导学生以学科融合与交叉的视角开始专业课学习,并为同济医学推进交叉学科为支撑的新医科教育模式积累实践经验。

1当物理撞上医学课程建设

2018年9月,教育部在“基础医学拔尖学生培养计划”的基础上提出“卓越医生教育培养计划2.0”,标志新医科教育体系形成,旨在实现从以生物医学科学为主要支撑的医学模式向以医文、医工、医理、医X交叉学科为支撑的医学模式的转变,培养能够运用交叉学科知识解决医学领域前沿问题的高层次医学创新人才。作为新医科教育体系在本科教育早期阶段的探索,当物理撞上医学医理交叉课程于2018年获得“同济大学本科交叉课程建设项目”立项,2019年秋季学期首次开课。课程共34学时,1~16周进行选定教学模块的教学与引导(32学时),第17周进行学科融合的小组汇报(2学时)。课程通过全程反馈、实时调整,实现以学习者为中心的主动性学习闭环。

1.1选择低年级本科生作为教学对象

当物理撞上医学课程授课对象为低年级本科生,包括大类培养模式下的新生以及少量二年级本科生。教学团队2021年秋季学期面向选课学生开展问卷星调查,回收问卷51份,占该学年选课人数的87.9%(51/58),其中男生占54.9%(28/51),女生占45.1%(23/51)。对于“选修当物理撞上医学课程的原因(多选题)”,80.4%(41/51)的学生选择“对物理与医学的学科交叉或者碰撞感兴趣”;其他占比较多的原因还包括“对医学知识与人体健康感兴趣”[74.5%(38/51)]和“对物理学原理感兴趣”[52.9%(27/51)];针对“对本课程期望的收获(多选项排序题)”的调查中,74.5%(38/51)的学生把“医学与物理的学科交叉体验与提示”放在第一位。调查结果显示,这部分学习者处在基础学科与专业学科学习的交接阶段,对物理学、电子信息学等基础科学以及医学专业知识持有浓厚兴趣,是科学思维与科学观形成的早期。此时进行学科交叉引导,有助于学生夯实自然科学基础,以多学科融合角度、宽泛的学科视角开始专业学习。

当物理撞上医学课程在2019、2020秋季学期完成2轮教学实践。为保证课堂头脑风暴、小组讨论,以及课后学科交叉探索的效果,对选课人数设置20人上限。出于学科融合的课程属性与教学目的,课程不限专业背景。2次教学实践的38名学生(选课人数40名,其中2名由于时间冲突退课)中,34.2%(13/38)的学生来自医科;34.2%(13/38)的学生来自工科,包括21.1%(8/38)的学生来自信息学大类,13.2%(5/38)的学生来自土木工程与环境大类;18.4%(7/38)的学生来自理科。2021秋季学期将选课人数限制调整至60人,2名学生退课后,有58名学生在课程内学习,专业构成与前2次教学实践相近。31.0%(18/58)的学生来自医科;36.2%(21/58)的学生来自工科,其中信息学大类学生占比20.7%(12/58),土木工程与环境大类学生占比15.5%(9/58);22.4%(13/58)的学生来自理科:这表明除医学与理学专业学生之外,本课程也受到工科专业学生的关注。

1.2构建多学科融合的教学团队

当物理撞上医学课程以协同培养、学科交叉融合为导向,优化教学团队和教学内容的资源配置。基于学科交叉的科学研究项目,医学院与物理科学与技术学院教师组建教学团队。主讲教师包括2名医学院教师、1名声学研究所教师、1名电子与信息工程学院教师和3名物理科学与技术学院教师。

同济大学提供“本科交叉课程项目建设”专项支持,包括在绩效考核中鼓励学科交叉教学工作、提供课程专属建设经费、进行教师工作量跨学院核算等,在一定程度上缓解了传统学科归属、尤其是教师岗位固化带来的学科融合障碍,推动了包括本课程在内的一大批学科交叉课程的建设。由于本课程主讲教师同时承担其归属学院的专业必修课程教学,各学院所在校区之间距离遥远,相对于单一学科教学,当物理撞上医学课程在教学时间协调上的难度更大。因此,课程目前只在秋季学期授课,春季学期进行教学调整与更新,2021年秋季学期课程调整教学时间为19:00~20:35,避开与大多数必修课程的时间冲突。教学团队正在进行线上线下结合授课的准备与积累,以期克服跨校区带来的教学困难。

1.3设计相对独立的医理融合教学模块

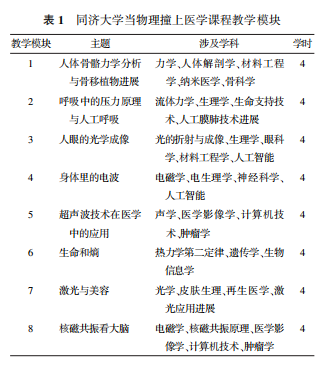

教学团队从研究热点出发,设计并构建相对独立的教学模块,当物理撞上医学课程建设有8个教学模块,涵盖人体运动系统、呼吸系统、感觉系统和神经系统等的现象原理、医学检查技术等相关医理融合应用与进展。

具体内容详见表1。

教学模块构建的首要原则为学科融合,体现学科间助力与融合推进,所选实例兼顾研究热点和学生兴趣。教学模块间相对独立,均由科学原理、医学应用和前沿展望3个部分组成,实现教授知识原理、介绍学科融合、引导学科交叉思考逐级递进的教学目的。教学团队围绕模块主题进行课前介绍、课堂讲授、课堂讨论、脑洞论文、小组复盘、课后探索的教学推进,引导学生进行学科交叉探索实践,并在此过程中建立正确的科学观与批判性思维模式。以“人眼的光学成像”教学模块为例,大学生是近视的高发群体,家里长辈会有“老视”困扰,近年来纠正屈光不正的技术手段层出不穷,智能眼镜、虚拟现实与增强现实技术发展迅速,该主题契合学习者的兴趣,引起学习者的关注。教学顺应学习逻辑与规律进行设计,包括知识原理,即物理学基础——光的折射、医学基础——人眼的解剖结构、发育规律、视觉形成的生理学基础与调节、屈光不正的发病原因与治疗原则等医学基础知识;学科融合与发展,即超声检查在视光诊断中的应用(声学、医学)、眼镜的发展(材料学、医学)、激光治疗纠正屈光不正领域的进展(物理学、医学)等;以及前沿展望,Google智能眼镜原理与应用等。教学实践中通过课前介绍与教学资料发放,使学生获得一定的知识基础,并进行相关主题的思考,带着问题进入课堂;课中教师讲授相关知识原理,介绍学科融合应用与进展后,组织学生围绕主题进行头脑风暴,并引导学生以小组合作方式,沿教学团队的设计方向,或者学习者兴趣方向,以“新视界”为标题,进行主题论文讨论,并于课后合作完成论文撰写、组间复盘讨论与课后思考探索。

1.4以多级课程评价构建学生主动学习闭环

激发学习者的主动思考与探索是保证教学效果、培养学习者可持续发展能力的关键。重视学习者反馈,全程关注学习者学习状态与兴趣走向,并及时做出调整,是提高学习者主动性的有效手段[四。当物理撞上医学医理交叉课程从学习者需求出发,依据多形式课程评价进行及时调整,满足学习者需求。

当物理撞上医学课程采用课堂讨论、模块主题论文、小组报告的形式在教学全程、阶段性评估和期末总结3个层面进行评价。过程性评价来自课堂讨论与头脑风暴,在提高学生主动参与度的同时,帮助教师在教学过程中依据学生的表现与兴趣做出实时调整;围绕单个教学模块的主题论文,锻炼学生发现问题、分析问题能力和论文写作能力,并使教师对学生的知识接受能力、举一反三的初步探索与研究能力进行阶段性评估,对后续模块教学进行因材施教的调整;期末小组汇报则是对学习者的学期学习效果、团队合作能力与学科交叉融合能力进行整体评估,同时也为课程教学实践提供经验积累与调整依据。

2当物理撞上医学课程教学效果评价

当物理撞上医学课程采用考核成绩、学生评教数据、师生座谈意见等从学生学习效果、学习体验与师生互动方面进行教学效果评价。

2.1学生的课程考核成绩

当物理撞上医学课程通过课堂讨论对学习者的学习态度与投入进行评价(贯穿教学全程)、通过各教学模块的主题论文对该主题的学习效果进行阶段性评价(8个模块进行8次评价),通过期末小组报告,考查学期学习效果以及组内学科融合与团队合作能力水平。以此分别形成平时成绩、模块成绩和期末成绩,以20%、40%和40%的占比共同构成满分100分的总评成绩。

课程考核成绩在一定程度上反映学生的学习收获。86.8%(33/38)的学生总评成绩超过90分,达到优秀,13.2%(5/38)的学生总评成绩为良好(80~89分)。其中,92.1%(35/38)的学生平时成绩超过18分,这表明学生的学习兴趣与主动参与度比较高;模块成绩中,78.9%(30/38)的学生超过36分,体现学生获得了较好的学科交叉探索能力与论文写作锻炼;89.5%(34/38)的学生在期末小组汇报中得分超过36分,这说明大部分学生经过一个学期的引导,能够表现出较好的学科融合与团队合作能力。

2.2学生对教学的评价

同济大学教务管理信息系统在每学期匿名采集学生对课程与教师的评教数据,满分10分,包括课程安排、学习目标、成绩构成、教学资料、教师授课、课堂组织、学习收获、作业反馈、教学内容、教学方法等方面,反映学习者的学习体验和对课程的认可度。当物理撞上医学课程已经完成2次教学实践,94.7%(36/38)的学生给出优秀评价(评分超过8.5分),其余2名学生给出良好评价(评分介于7.0分至8.5分之间),这说明本课程的教学实践与效果获得学生认可。

2.3师生座谈结果

教学团队通过课程微信群与课后交流进行师生座谈,了解学生的课程需求、学习感受和课程满意度。每轮教学实践集中安排3次座谈。课程初期的座谈,重点了解学生对教学模块主题的兴趣度、对课程考查方式与分数构成的认同度、以及对教学进度与计划的认同度;课程中期座谈,集中于学生对课堂组织形式的满意度、对教学模块内容的满意度、以及对模块主题论文的完成难度;学期末的座谈,关注教学内容的学科交叉挑战性、教学资源与课程整体的难度、以及课程学习的收获。课程目前完成2轮教学实践,学生对教学模块的主题选择、课程考查方式与分数构成、课堂组织形式以及学习的收获比较满意,这一结果与学生比较高的课堂参与投入,以及相应的评教数据一致。学生的需求体现在“希望提高教学内容的挑战性与前沿性”,以及对于教学资料提出的“希望提供教材与讲义”2个方面,课程据此做出调整,加强前沿引领与学生主动参与环节,加强教学团队的教材推荐,并加强教学模块的讲义推送,满足了学生的需求。

3学科交叉课程建设与实践的思考与展望

3.1以学生为中心是课程吸引力的关键

在教和学的统一活动中,教师是教学的主导,学生是学习的主体。教师的主导作用和学生的主体地位是辩证统一的。充分了解学生需求并有的放矢地组织课程,是保证学生积极性与投入的关键。本课程重视课前广泛调研与课中充分沟通,通过问卷星进行学习需求与教学方式的意见采集,并据此进行教学组织,进行“有的放矢”的教学,激发学生学习兴趣。以加强学科交叉思维方式对学生后续学习和职业生涯的长期影响为目的,在以学生为中心的基础上,本课程将加强对创新探索的引导,吸纳学生参与教学团队的学科交叉研究,引导本科生早期参与科研。

3.2及时与适当的评价是教学质量的有力保证

检查学习效果是教学的基本过程之一,是调动学生学习积极性和检查教师教学质量的有效措施。本课程采用教学全程、阶段性论文与期末汇报相结合的多维度课程评价方式,密切关注学生学习效果,及时做出相应调整,获得了良好效果。但是单向的教与学远不能满足培养具备创新与自我成长能力的人才需要。引导“学”中的反思与回顾是获得突破的有效途径。基于此原理,借鉴国内外教学经验,教学团队将在教学实践中引入2次评价方式,即完成课程模块的阶段性评价后,引导学生进行反思与再思考,而后进行再次评价,这种反思式的评价在提高学生学习效果的同时,也将有助于学生建立批判性的科学思维方式。

3.3有效的沟通与交流是学科融合的重要基础

学生掌握知识与发展智力、培养能力是辩证统一的整体。本课程在夯实基础科学知识的同时,重视学科融合与交叉能力的引导。本课程首先从教学团队的层面,加强团队成员之间的定期交流,并邀请学生代表参加教师的交流活动,促进教学团队成员之间以及学生之间的学科交叉火花。在学科交叉活动中,有效的沟通与交流技巧,以及求实诚信的研学品质至关重要,其贯穿于医学乃至所有科的学习与从业过程,是杰出人才必备的关键能力。本课程将加强人文科学环节,提高学生的沟通与互动能力。

综上所述,当物理撞上医学医理交叉课程通过学科融合,构建灵活、独立的教学模块,坚持以学生为中心,进行主题选择与教学,成功调动学生学习的积极性与主动性;通过多种教学形式相结合满足不同水平与专业背景学生的需求,并为学生探索提供多方位辅助;课程采用全程考核、阶段性评价以及期末终末考核相结合的方式充分调动学生学习积极性,构建主动性学习闭环的同时,也给教师提供了及时调整教学活动的依据。教学实践获得了良好的教学效果与学生认可,在医理交叉课程的课程设计、教学方式,以及课程评估等方面积累了一定的经验,为以学科交叉为支撑的新医科教育模式提供了实践经验。

参考文献

[1]张雪,张志强.学科交叉研究系统综述[J].图书情报工作。2020(14):112-125.DOI:10.13266/j.issn.0252-3116.2020.14.012.

[2]夏翠云.生物医学模式的转变与医学教育改革[J].科技进步与对策,2000(2):55-56.DOI:10.3969/j.issn.1001-7348.2000.02.03

[3]阎雄,张红宾.以器官系统为中心的医学教学模式改革探讨[J].重庆医学,2017(13):1860-1861.DOI:10.3969/j.issn.1671-8348.2017.13.046

[4]陈勇,邹晓东,陈艾华,等.促进跨学科研究的有效组织模式研究——基于斯坦福大学Bio-x跨学科研究计划的分析及启示[J].科学学研究,2010 (3):346-350.

[5]蔡三发,王倩,沈阳.人工智能赋能:高校学科建设的创新与发展——访中国工程院院士陈杰教授[J].电化教育研究,2020(2):5-9.DOI:10.13811/j.cnki.eer.2020.02.001.

[6]顾丹丹,钮晓音,郭晓奎,等.“新医科”内涵建设及实施路径的思考[J].中国高等医学教育,2018(8):17-18.DOI:10.3969/j.issn.1002- 1701.2018.08.008.

[7]元英,郝晓冉,朱旭东,等.交叉学科拔尖创新人才培养实践[J].实验室研究与探索,2020(11):186-189.

[8]岳慧兰知识接受型学习向探究式学习转变路径[J].中国高等教育,2020(20):47-49.

[9]王岩,江平,姚芳,等.英属哥伦比亚大学的医学教育和课程设计及对我国的启示[J].中国卫生事业管理,2020(2):128-13

[10]孔祥溢,王任直加强新型医学模式的人文教育[J].基础医学与临床.2017(7):1064-1066.