秦文斌,1978年全国科学大会上获科技先进工作者称号,全国劳动模范,包头医学院生物化学与分子生物学教授,1928年11月出生,汉族,中共党员,中国医科大学研究生毕业,硕士生导师,著名血红蛋白研究专家、国家突出贡献专家、享受国务院政府特殊津贴专家,包头医学院原院长。

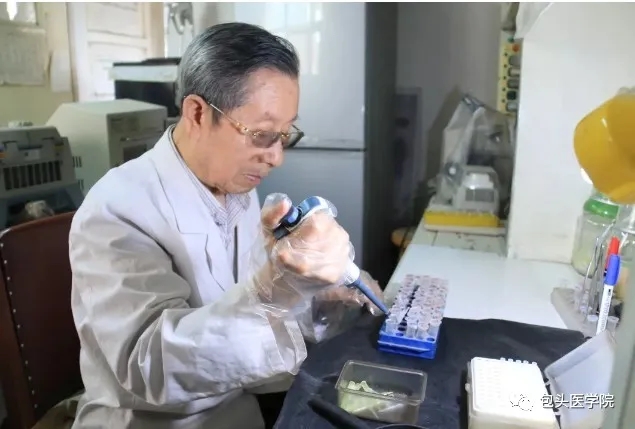

秦文斌教授1928年出生于沈阳市,如今,在实验室里依然能看到已是耄耋之年的老教授忙碌的身影,走进他的实验室看到房屋里满是仪器、书籍、资料,老教授常常在这里一待就是一整天。这位著名的血红蛋白研究专家、国家突出贡献专家、享受国务院政府特殊津贴专家、包头医学院生物化学与分子生物学教授,几十年来未曾离开过他所热爱的科研事业,他常说“科学研究是我一生的乐趣”,“科研无止境,永远在路上”,正是他的这种潜心科研的精神,深深地影响着一代又一代的包医人。

1953年,秦文斌从中国医科大学研究生毕业后留校任教,在此期间,根据上级指示,他与学校部分师生组成手术队和担架队,承担起中国人民志愿军抗美援朝伤员的救护工作,这成为他人生当中一段难忘的经历。1956年,秦文斌又响应国家支援边疆建设的号召来到了内蒙古,这一来,就再也没有离开,深深扎根在祖国北疆这道亮丽风景线上,把自己的青春和汗水挥洒在了这片广阔的草原上,为内蒙古高等医学教育和科研事业辛勤耕耘,奉献一生。

1956年,秦文斌为支援边疆建设来到内蒙古医学院生化教研室,1974年,又来到草原钢城——包头市,从此在包头扎下了根。几十年来,他一直在包头医学院生物化学教学、科研第一线,默默奉献教书育人,孜孜不倦潜心科研,从这里出发成为国内著名血红蛋白专家。1980年,秦文斌开始担任硕士生导师,培养硕士研究生,开创了包头医学院研究生教育先河,共累计培养出36名硕士研究生(只限基础研究室,未包括临床研究室),其中有20多人攻读博士、博士后,现工作于美国和国内各地,有的已成为博士生导师。

1984-1991年,秦文斌担任包头医学院院长期间,他重视教学质量的提升和学科建设,营造了学校良好的教学、科研氛围,培养出了大批高素质医学人才。在他的带领下,1986年,生物化学学科被评为自治区重点学科,学校获得硕士学位授权资格;1984年,他主导创办了《包头医学院学报》;1985年,积极争取促成了建工局职工医院成为学校的直属第二附属医院等等。这些都为今天包头医学院学科建设、研究生教育的发展奠定了坚实的基础。

2007年秦文斌教授倡导并捐资成立“秦文斌科技教育基金会”,用于资助包头医学院青年教师开展学术研究,十年间已有近70项青年教师的科研项目得到了资助,较好地支持和促进了包头医学院科技和教育事业的发展。几十年来秦文斌教授扎根祖国北疆高等医学教育事业,成为备受尊敬的师者典范。

1991年,秦文斌从院长岗位退下来之后,将更多的时间和精力倾注在血红蛋白研究当中。1992-1994年访问美国,连续发表6篇SCI文章;还先后前往日本、德国、美国等国访问并进行科研合作。回国开始从事人类基因组的基因多态性、病原体基因诊断研究,当时,学校提出基础研究要与临床结合,为临床医疗服务。他创建内蒙古基因诊断研究所等研究机构,开展感染性疾病病原体基因诊断,并开始为包医一附院等医院的患者作基因诊断,帮助临床医生进行诊断和治疗。与此同时,他还继续进行血红蛋白释放、生物信息学等方面的研究。2007年,他又发现了红细胞内血红蛋白的再释放,与1981年的初释放(当时称为“血红蛋白A2现象”)联系起来,形成了完整概念:红细胞内血红蛋白的电泳释放系统。

多年来累计发表SCI文章21篇,出版中文专著6部,参编英文著作2部,发表论文130余篇,获自治区科技进步一等奖2项、自然科学二等奖1项;1999年还成为中国工程院候补院士;2018年获全国科教兴国先进个人。

“莫道桑榆晚,为霞尚满天”。一路走来,从秦文斌教授身上我们看到的是执着奋斗成就的精彩人生,他的治学之路、对学术研究的坚守精神启迪我们唯有奋斗才能实现人生价值,创造幸福生活,成就伟大梦想。